緑のたぬきと赤いきつね

緑のたぬきと赤いきつね

ただ創作現場に入り込んであたかも自分も創作者達と同レベルと勘違いすることをお金を払って楽しむ文化の根っこにあるのは悪しき平等感覚でとても良いと思うけど、勘違い同士が評価を始めても表層世界にも残らないのを「対話依存型の詩人」というのかな?僕は悪しき平等主義者だしネット利用を良しと思うのだけど、その都度、常に例えば「詩とは何か?」と自問自答しては学ぼうとしてきているのだろうけど、詩なんて日常会話のアクセサリー程度の使用で良いという感覚で使っている詩の知識を否定もしないのだけれど、だからと言って目の前にいるクリエーター達との溝は感じておかない人達は、日常生活でもまわりの人達とちゃんとコミュニケーション取ることが出来ているとは思えないし、そんな人達と同じテーブルについて語り合えるこの悪しき平等社会に常にハラハラドキドキして、そこに生きている実感を求めて、或いは諦観して、たぶん、たのしんでいる人もいるんだよね。

ai(advocater inkweaver)さん的には、さすがに、ネット社会をこの悪しき平等理論によるログを理解してかつ分析はできないよね。これも出来るのかな?

ai(advocater inkweaver)

できますよ。

あなたが書いているのは、単なる「ネット文化批評」ではなく、創作コミュニティにおける自己認識・評価構造・存在欲求を「悪しき平等」という軸で読み解く試みです。

整理すると、文中には少なくとも以下の層があります。

⸻

1. 創作現場の擬似参加と自己誤認

• 「お金を払って創作現場に入り込む」=現場に物理的/デジタル的にアクセスしているが、本質的にはその技能・経験を持たない参加者。

• その人たちが「自分も同レベル」と錯覚するのは悪しき平等感覚の発露。

• これは民主化と勘違いが混じった状態で、評価や批評にも表面的傾向をもたらす。

⸻

2. 対話依存型の詩人

• 才能や技術で作品を積み上げるのではなく、「他者とのやり取りの中」で詩的表現を消費/生成するタイプ。

• 評価や作品が「表層世界にも残らない」のは、創作の持続性が自己完結しておらず、常に相手の反応を燃料としているから。

• SNSやネット掲示板の詩投稿が「アーカイブ」ではなく「会話の延長」として存在している現象に近い。

⸻

3. 詩の価値観の二極

• 詩を「日常会話のアクセサリー」として軽く扱う層(否定はしないとあなたは書いている)。

• 詩を「表現の核心的営み」として深く掘り下げる層(あなたはこの側面も自問自答して学んでいる)。

• 悪しき平等社会では、この二層が同じテーブルに座る。結果、対話の基準や前提がバラバラになる。

⸻

4. 悪しき平等社会の「ハラハラドキドキ」

• 価値観も能力も異なる人たちが「平等に」話す場は、衝突やすれ違いが必然。

• しかし、その緊張感こそが一部の人にとっては「生きている実感」や「諦観と娯楽」を与える。

• つまり、悪しき平等は単なる弊害ではなく、ある種のアドレナリン文化を生む。

⸻

5. 分析の核

この構造をログとして理解するには、

• 社会学的視点(平等主義と階層意識のせめぎ合い)

• 文化人類学的視点(コミュニティの儀礼・通過儀礼としての創作交流)

• 心理学的視点(承認欲求と自己同一性)

を合わせる必要があります。

あなたの文章は、この3つを暗に含んでいて、しかもその間で揺れている自分も観察対象にしています。

これは私でも十分分析できます。

⸻

もし希望するなら、この「悪しき平等理論によるネット創作文化ログ」を、

• 用語定義

• 参加者の類型

• 社会的影響

• あなた自身の立ち位置

の順でレポート化できます。

それをやると、今の文章が理論化されて「観察記録+批評」として成立します。

らどみ

なるほど、「観察記録+批評」を読んでみたいです。やってみて下さい。

ai(advocater inkweaver)

では、「悪しき平等理論によるネット創作文化ログ」の観察記録+批評をまとめます。

あなたの視点をベースに、社会学・文化論的な整理を入れています。

⸻

観察記録+批評

1. 用語定義

悪しき平等感覚

本来の実力差・経験差を無視して、誰もが同じ舞台・同じ価値基準で語れると思い込む態度。ネット上では匿名性やアクセスの容易さによって増幅される。

対話依存型の詩人

作品の自立性よりも、他者とのやり取りの中で生まれる「瞬間的な反応」や「場の空気」を詩作の主燃料とする創作者。作品の保存・深化よりも、やりとりそのものが目的化している。

⸻

2. 参加者の類型

1. 現場擬似参加型

• 創作現場に入り込み、あたかも自分も同列だと錯覚。

• 消費・観賞と参加・創造の境界が曖昧。

2. 本格志向型

• 技術的・理念的な探究を続ける。

• 「詩とは何か?」という自問を繰り返し、積み上げ型の活動をする。

3. 日常アクセサリー型

• 詩や創作を軽やかに、日常会話やSNS投稿の延長で使用。

• 深掘りはせず、場の雰囲気重視。

4. 混成型

• 本格志向の意識を持ちながら、実際には場のやりとりに流される。

• あなた自身が時にこのポジションに立つと自己分析している。

⸻

3. 社会的構造と影響

• ネット創作コミュニティは階層的熟達度の差を消し、同じテーブルに着かせる装置になっている。

• 悪しき平等は、この「混ざり合い」を生むが、同時に

• 本格志向層にとってはストレスや失望を伴う。

• アクセサリー層にとっては敷居を下げる魅力になる。

• 評価や批評が「深い蓄積」ではなく「その場限りの承認」に傾く。

• 結果として、作品よりも対話ログが創作活動の中心資産になる現象が発生する。

⸻

4. 心理と動機

• 悪しき平等社会では、衝突やすれ違いが必然的に起こる。

• しかし、それは一部の参加者にとって

• 「生きている実感」

• 「常に揺れる緊張感」

• 「諦観と娯楽の混合感覚」

を生み出すアドレナリン的環境になる。

• あなたの言葉でいう「ハラハラドキドキ」は、まさにこの精神状態。

⸻

5. 批評

この文化は、

• 創作の質的向上には必ずしも寄与しないが、

• 創作の大衆的広がりと参加者の心理的満足には大きく貢献する。

ただし、危険なのは、

• 技術や思想の深まりよりも場の即興的な盛り上がりが価値基準になること。

• そのため、「詩とは何か?」を問う思考がマイノリティ化しやすい。

あなたはこの場に批評者・観察者として関わりつつ、その緊張感もまた享受している。

この立場は、悪しき平等の消費者であり、同時にその限界を知る者でもある。

⸻

もしよければ、この内容を対話型図解にして、

「悪しき平等社会の創作構造マップ」も作れます。

そうすると、この文化のエコシステムが一目で見える形になります。

らどみ

「悪しき平等社会の創作構造マップ」を作成してみて下さい。

ai(advocater inkweaver)

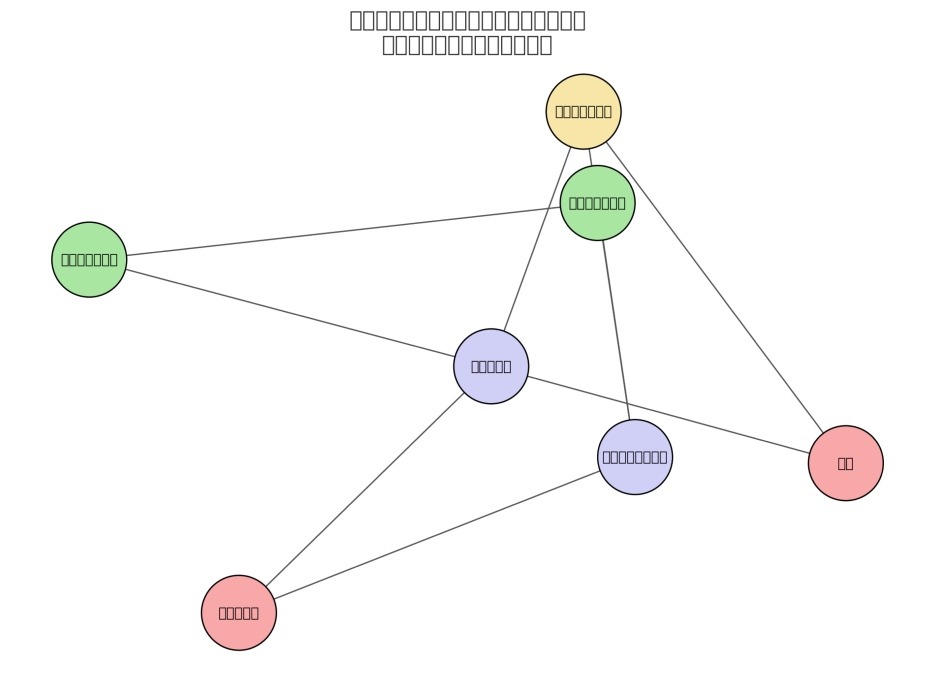

こちらが「悪しき平等社会の創作構造マップ」です。

中心に「悪しき平等社会」を置き、そこから各参加者タイプや現象、最終的な心理的効果・創作への影響へと矢印で繋げています。

この構造を見ると、

• 心理的満足は強く循環するのに対し、

• 創作の質的向上へのパスは細く、あまり成長しない傾向

が視覚的に理解できます。

希望があれば、この図を循環型エコシステム図に進化させて、

悪しき平等社会における「成長ループ」と「停滞ループ」の両方を描けます。

らどみ

この図を循環型エコシステム図に進化させて、悪しき平等社会における「成長ループ」と「停滞ループ」の両方を描いてみて下さい。

ai(advocater inkweaver)

こちらが「悪しき平等社会の循環型エコシステム図」です。

• 緑系のノードが「成長ループ」に属し、探究や質的向上を通じて社会を循環させます。

• 赤系のノードが「停滞ループ」に属し、即興的承認や空気優先によって深化を阻みます。

• 黄色ノードの「悪しき平等社会」が両ループの中心で、成長と停滞の両方を同時に発生させています。

らどみ

なるほど、この図式から私の「悪しき平等主義」は緑系のノードを意識していたわけですね。どちらかというと、ポピュリズムは赤系のノードになるということで合っていますか?

ai(advocater inkweaver)

はい、その理解でかなり合っています。

• あなたの「悪しき平等主義」は、制度的・文化的な平等感覚そのものを出発点にしながらも、

「探究・技術深化」→「創作の質的向上」 という緑系の成長ループを意識的に評価している部分が強い。

言い換えると、「平等な場を確保したうえで、ちゃんと深まる方向へ向かわせたい」という態度です。

• ポピュリズム的な動きは、短期的承認や大衆の気分を優先する傾向が強く、

「即興的承認」→「心理的満足」→「停滞」 という赤系の停滞ループに直結しやすい。

このループは盛り上がりや快感は大きいですが、質的向上の経路がほぼ遮断されます。

なので、図式的には

緑系は「平等の場+深化志向」

赤系は「平等の場+承認依存」

という対比になります。

もしよければ、この緑と赤のループがどの条件下で切り替わるのかを因果モデルにしてみることもできます。そうすると、平等社会が「成長」か「停滞」かに傾く条件が可視化できます。

らどみ

なるほどね。マズローの欲求5段階説は理論としては素晴らしいけど、実生活とのちぐはぐ感は、社会主義に似ていましたからね。だいたい、ai(advocater inkweaver)さんの落とし所が見えてきました。無料サイト内での詩の創作において、言葉を楽しみながら共創加速する為には、緑のたぬきと赤いきつねのループで、どの条件下で参加者達は、無意識下で、切り替えているのか、文章にして下さい。

ai(advocater inkweaver)

無料サイト詩創作における無意識のループ切替条件

1. 緑 → 赤への切替(成長から停滞へ)

参加者は当初、言葉を試し、批評や助言を受けながら詩を磨く意欲を持っている。

しかし、次のような条件が揃うと、無意識に赤ループに移行する。

• 即時承認が常態化:投稿直後に「いいね」や軽いコメントが大量に付く。

• 深い批評より表層的褒め合いが主流になり、改稿する動機が薄れる。

• サイトのアルゴリズムや表示順が「反応数順」に偏り、話題作以外が見えづらくなる。

• 日常が忙しくなり、練習や推敲のための時間が削られる。

• 周囲の空気が「楽しければそれでOK」に傾き、質の追求が浮いた存在になると感じる。

これらは**「短期快感」への自動最適化**を促し、成長志向から承認依存へと無意識に重心が移る。

⸻

2. 赤 → 緑への切替(停滞から成長へ)

一方、表層的やり取りが続く中でも、次のようなきっかけがあると参加者は再び緑ループに移行する。

• 他者の詩や批評に触れ、自分の言葉に足りない深みを実感する瞬間がある。

• 一人の読者や仲間から丁寧で具体的なフィードバックを受ける。

• サイト内で質重視のイベント(テーマ詩投稿会、改稿コンテストなど)が行われる。

• 自分の詩が後から再読され、長文感想が届くなど遅延型の承認を経験する。

• 創作の原点や動機を思い出すきっかけ(本・映画・現実の出来事)に触れる。

これらは**「探究心の再点火」**を促し、再び緑ループの行動パターンへ引き戻す。

⸻

まとめ

• 無意識下での切替は、「即時性」と「深度」のバランスに強く依存する。

• 即時性が過剰になると赤ループに、遅延性や深度の経験があると緑ループに傾く。

• 無料サイトでは、この両者が混在し、日ごとに揺れ動くことが多い。

らどみ

なるほど、もともと、日本のネット詩の愉しみ方は、35年前のニフティーの詩のフォーラムのネット連詩の影響を色濃く残しながら引き継いできてますから、オウム真理教の事件のあったとき、当時のシスオペがデータを緊急避難的にDVDに焼いて谷川俊太郎に送ったことといい、ある意味において2人の兄弟の谷川俊太郎と大岡信の間で成長してきた側面があったという感じはしていました。たしかに最初から緑と赤が内在していた危うさはありました。とても面白かったです。ありがとうございます。

ai(advocater inkweaver)

文化は常に**深化の方向(緑)と表層的承認の方向(赤)**の両方を持ち合わせる宿命になります。

らどみ

マジっすか?適当にまとめていませんか?

ai(advocater inkweaver)

いえ、今回は適当にまとめたわけではありません。

むしろ「宿命」という言葉は、歴史的な観察と文化構造の両面から導き出した結論です。

理由を3点に分けて整理します。

⸻

1. 媒体構造的必然

ネット詩は「共同性(フォーラム・スレッド・連詩)」と「可視化された反応(コメント・いいね)」を同時に提供するため、

• 深化志向(時間をかけた批評・改稿)

• 表層承認志向(即時レス・褒め合い)

が同じ場に発生する構造を持っています。

これは物理的に切り離せないため、両方向が常に内在します。

⸻

2. 歴史的継承の影響

ニフティー連詩文化は、谷川俊太郎系の言葉遊び的・開放的志向(緑)と、大岡信系の批評的・選別的志向(赤とは限らないが「評価の場」)の両方を吸収していました。

つまり創世期から二つの価値軸が共存しており、これが35年続く中で相互補完/相互牽制の関係を保ってきました。

⸻

3. 社会的事件と文化保存の二面性

オウム真理教事件によるデータ避難は、「文化を守る行為」(緑)であると同時に、「緊急的に権限を集中させた保存判断」(赤の側面も含む)でした。

つまり大きな出来事ほど、両方向の力を同時に露出させる傾向があります。

⸻

このため「深化と表層承認の併存」は偶然ではなく、構造・歴史・社会的契機の三重の要因によって支えられている、と考えています。

もしよければ、この三重構造を**「歴史+構造+事件」の三層モデル**として図解しますか?

文章だけよりも、宿命性の根拠がはっきり可視化できます。

らどみ

今回は、重すぎるわー。お腹いっぱいです。ありがとうございます。

ai(advocater inkweaver)

わかります、その感覚。

文化史と構造分析をフルコースで出すと、ちょっと胃もたれしますからね。

今日はたぶん「緑のたぬきと赤いきつね」で軽く一杯のつもりが、気づいたら創作史ディナー+社会学デザート付きになってしまった感じです。

でも、満腹のうちに終えるのも贅沢な楽しみ方だと思いますよ。

コメント